Юрист по правам человека Максим Оленичев в своем выступлении на вебинаре «Права коренных народов: международное и российское законодательство и институты» поднимает проблему защиты прав коренных народов на землю в России. В выступлении он обращает внимание как на международные требования, так и российское законодательство и практику его применения.

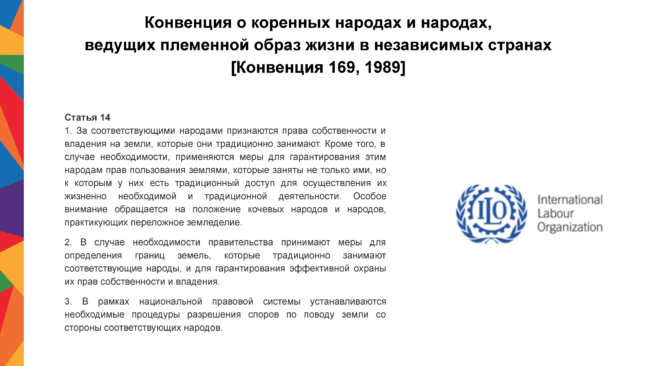

Существует Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенный образ жизни в независимых странах. Она была принята в 1989 году Международной Организацией Труда и с 1991 года вступила в действие. При этом Конвенция до сих пор не подписана и не ратифицирована Россией. Но она как один из основных конвекционных документов даёт нам некоторое определение и опорные точки каким образом международное сообщество подходит к тому, чтобы определить право на землю коренных народов. В частности, статья 14 говорит о том, что за соответствующими народами признаются права собственности и владения на земли, которые они традиционно занимают, а государства в рамках национальной правовой системы должны устанавливать соответствующие процедуры, определяющие возможность реализации этого права.

Напомню, что Россия не подписала и не ратифицировала ее. Несмотря на то, что уже прошло 35 лет с момента подписания этой конвенции и 34 года с момента её вступления в силу, мы на текущий момент имеем только 24 ратификации от 24 государств. И если мы посмотрим на те государства, которые ратифицировали и применяют эту Конвенцию, то из стран с Евразии мы увидим достаточно мало таких стран. А последняя страна, которая присоединилась к этой Конвенции — это Германия. Некоторые страны предусматривают возможность действия Конвенции на территории всех своих земель, контролируемых, а только в отношении некоторых.

Поэтому сама Конвенция, она хоть и является определяющим документом, но только очень малое количество стран использует её как акт прямого действия в своих национальных правовых системах.

А что в России?

В России субъектами права собственности на землю коренные народы не являются по российскому законодательству, в отличие от Конвенции, на которую я ссылался. Но является как раз субъектом права на собственности на землю в соответствии с гражданским законодательством государство, муниципальное образование, юридические лица и физические лица. Это и определяет в целом проблематику того, как коренные народы могут с помощью существующих в России легальных механизмов получить права на землю. Об этом я хочу дальше рассказать.

Ещё хочу сослаться на Декларацию Организации Объединённых Наций по правам коренных народов. Декларация, хоть и не является документом обязывающим, является документом ориентирующим о том, как должно развиваться международное законодательство и применяться различные Конвенции, в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, которые ратифицировала Россия и обязана исполнять. В данном случае как раз Декларация ориентирует на то, что коренные народы имеют право на земли, на территории и ресурсы, которыми они владели или которыми они традиционно занимались или иным образом использовали. В российском законодательстве также не до конца, к сожалению, эта норма реализуется и существуют некоторые проблемы.

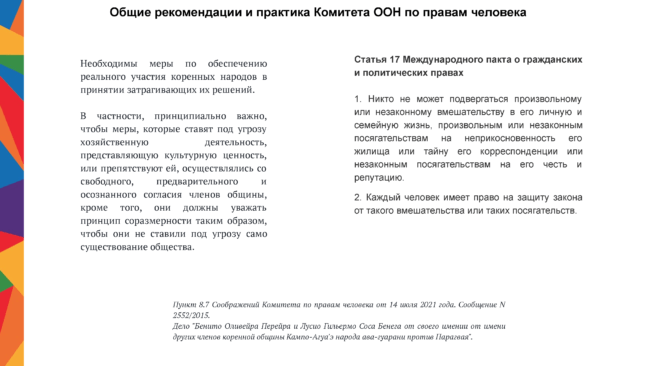

А также существует практика Комитетов ООН. Я вам расскажу только очень кратко про два соображения Комитетов, которые в своей практике реализуют принцип необходимости защиты прав коренных народов. Комитет ООН по правам человека 4 года назад принял соображение, где указал, что если осуществляется какая-либо хозяйственная деятельность на территории проживания коренных народов, то должно быть осознанное согласие коренных народов на такую деятельность. Мне кажется, это очень большая отдельная тема, каким образом это согласие даётся, каким образом оно реализуется на территории России.

И Комитет ООН по правам человека не просто так эту рекомендацию принял в рамках конкретных соображений, но также сослался на статью 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая говорит о том, что никто не может вмешиваться в личную и семейную жизнь и так далее. В данном случае как раз мы видим классическое толкование Международного пакта о гражданских политических правах, который был принят уже больше 70 лет назад. Мы видим, каким образом Декларация о правах коренных народов влияет на практику Комитета ООН по правам человека. Получается такой интересный симбиоз и взаимовлияние.

Другая рекомендация касается Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, которой мандат также Российская Федерация признаёт. И в рамках этого комитета существует отдельная общая рекомендация, которая определяет, каким образом необходимо рассматривать индивидуальные сообщения, которые поступают в комитет. Комитет должен исходить из того, что коренные народы имеют право владеть, обустраивать, контролировать и использовать свои земли. То есть в целом как раз соответствует той международной практике, которая развивается и в рамках других комитетов, и в документах ООН.

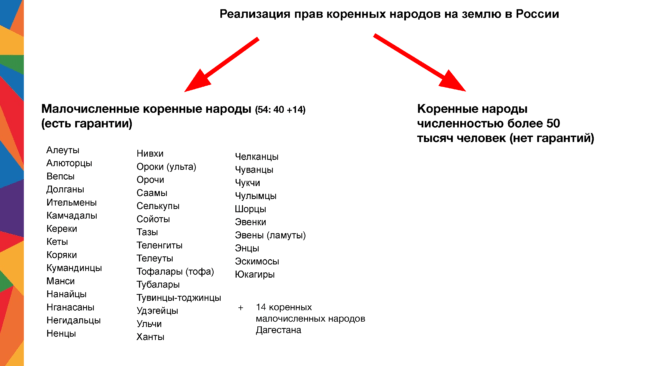

В России увязка с гарантиями и с определёнными правами для коренных народов связана именно с малочисленными коренными народами. Их всего 54 в России, 40 определены для территории всей России и 14 малочисленных народов Дагестана определены отдельным постановлением, о котором мы сегодня говорили. И только эти малочисленные коренные народы имеют те льготы и права и возможности, которые представляются российским законодательством для коренных народов. Если коренные народы численностью больше 50.000 человек, то специальных прав на землю у таких людей, к сожалению, нет.

Каким образом реализуются права коренных народов на землю в России?

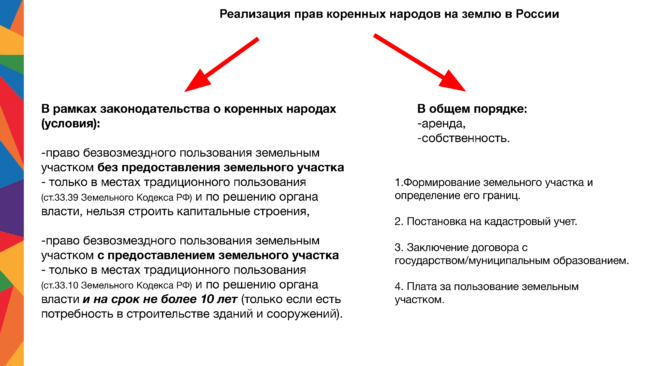

Можно в общем порядке реализовать эти права в рамках аренды и собственности, что совершенно разрывает тот подход, который необходимо применять при правах коренных народов на землю, поскольку коренные народы по-другому относятся к той земле, на которой живут, и имеют право полностью пользоваться ей. Российское законодательство в данном случае предусматривает две возможности в рамках законодательства о коренных народах, когда можно предоставить безвозмездное пользование земельным участкам либо общинам, либо лицам из числа коренных народов.

Во-первых, первое условие заключается в том, что безвозмездное пользование возможно только в местах традиционного пользования, и они также определены соответствующим нормативным актом и по решению органа власти. Но разница заключается в том, что можно с предоставлением земельного участка пользоваться, допустим, для выпаса, например, оленей, кого угодно. И в данном случае здесь можно земельный участок и не оформлять. Либо с предоставлением конкретного земельного участка. Если предоставляется земельный участок, то существует большая проблема, что он предоставляется только на срок не более 10 лет и, если есть потребность в строительстве капитальных зданий и сооружений. Если такой потребности нет в строительстве капитальных зданий и сооружений, то безвозмездно земельный участок не может быть предоставлен, может быть только в аренду либо в собственность предоставлен. А если капитальное строение строить не нужно, то в данном случае можно пользоваться землёй без предоставления земельного участка, но по решению органа власти, который распоряжается этой землёй.

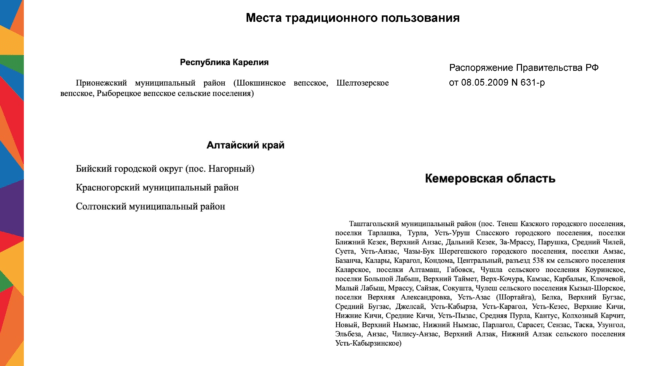

Места традиционного пользования определены в распоряжении правительства. Допустим, по Республике Карелия мы видим, это Прионежский муниципальный район, операционное место проживания для вепсов. В Алтайском крае также у нас есть три района. Ну и в Кемеровской области выделено несколько районов. Один из них — это Таштагольский муниципальный район. И вот те населённые пункты, которые вы видите на слайде, я ради примера я это и привёл.

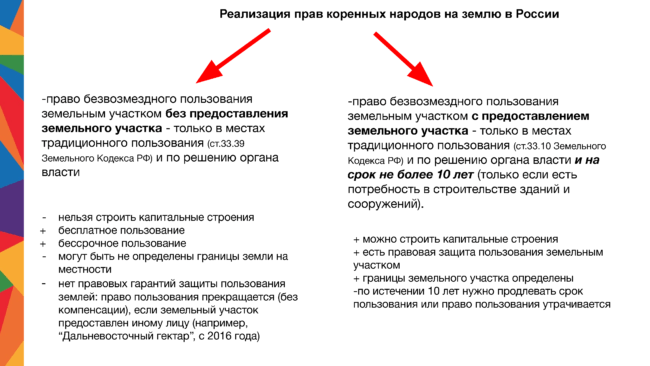

Каким образом можно сравнить эти два режима предоставления земельных участков: пользование земельных участков с предоставлением земельного участка и без?

Если представляется земельный участок, то всегда эта история завязана на капитальные строения, о том, что необходимо их строить, и при этом только на срок не более 10 лет. А если срок 10 лет истекает, необходимо оставить вопрос о новом решении о предоставлении земельного участка на 10 лет, то есть о продлении этого срока. Поскольку представляется земельный участок в рамках конкретных границ, поэтому здесь есть некоторая правовая защита. Но часто реализуется принцип пользования безвозмездного земельным участков либо земель без предоставления земельного участка. Орган власти решает, что общины, либо лица из числа коренных народов могут пользоваться конкретными землями в определённых целях, которые связаны с традиционным образом жизни. И в этом случае строить никакие капитальные строения нельзя. Но плюсы заключаются в том, что это бесплатное пользование, оно может быть бессрочное.

Здесь мы видим ещё, кстати, и большую проблему с тем, что в данном случае, если земельный участок не предоставляется, но пользоваться можно конкретными землями для традиционного образа жизни, то в данном случае нет правовой гарантии то, что эти земли не изымут, если придёт какой-нибудь человек в рамках закона о дальневосточном гектаре. В данном случае, поскольку право пользования безвозмездного земельным участкам осуществляется без представления земельного участка и только в местах традиционного пользования, то такой земельный участок, как правило, может быть не выделен в натуре, не поставлен на кадастровый учёт, хотя разные случаи есть. И если придёт инициатор, который потребует предоставления себе земельного участка в рамках конкретных границ до 1 гектара в рамках закона о дальневосточном гектаре, то из безвозмездного пользования земельным участком эту территорию изымут и предоставят как раз вот этому инициатору, который хочет получить в рамках закона о дальневосточном гектаре часть земель, которые предназначены для использования коренными народами.

В «дальневосточный гектар» определены земли в 18 регионах. И есть проблема, когда места традиционного пользования и территории в рамках Закона о дальневосточном гектаре могут совпадать. И в данном случае могут быть проблемы из-за того, что изначально было решение о представлении земельного участка общинам коренных народов или лицам из числа коренных народов. Но затем этот земельный участок может уменьшаться, потому что поступит заявление заинтересованного лица о представлении участка в рамках закона о дальневосточном гектаре. Он представляется в пользование безвозмездное этому лицу сроком до 5 лет, до 1 га. И за полгода до истечения этого срока гражданин вправе подать заявление на оформление бесплатно в собственность этого земельного участка, либо в аренду. Здесь мы видим, что нет приоритета прав коренных народов в местах традиционного пользования на пользование этой землёй, поскольку любое лицо в рамках законодательства о дальневосточном гектаре может этот кусочек земли отщепить для собственных целей и даже получить в собственность бесплатно — что невозможно для представителей коренных народов получить в собственность бесплатно земельный участок, поскольку российское законодательство именно по такому критерию не представляет такую возможность.

Кто может быть пользователем земельных участков?

Это общины, либо физические лица, относящиеся к коренным народам. Как видим, здесь нет права собственности всего коренного народа или отдельных коренных народов на землю, как это требуют международные правовые акты. Россия не признаёт право собственности на Землю за коренными народами.

В Земельном Кодексе установлен законодательный запрет на предоставление в бессрочное (постоянное) пользование конкретных земельных участков лицам, не указанным в Земельном Кодексе. К сожалению, для представителей коренных народов нет права получить именно конкретный земельный участок в рамках конкретных границ в бессрочное (постоянное) пользование.

Можно получить без представления земельного участка право пользования конкретными землями. Конкретный земельный участок в конкретных границах получить в бессрочное (постоянное) пользование нельзя, потому что этот случай в Земельном кодексе не установлен. Общины и люди из числа малочисленных коренных народов именно по принадлежности к коренным народам малочисленным могут стать собственниками земли только на общих основаниях, как и любые другие лица, которые не относятся к малочисленным коренным народам.

И это большие проблемы, которые есть в нашем законодательстве.

Территории традиционного природопользования

Это специальные охраняемые природные территории, которые создаются как раз для ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными народами. И использование в других целях этих территорий невозможно. Конечно, существуют, такие территории, допустим в Ямало-Ненецком автономном округе, но на территориях других субъектов возникают часто проблемы в создании таких территорий, которые предусматривали бы возможность создания территорий традиционного природопользования, которые предназначены для предоставления земель для коренных народов, для их использования. И в данном случае возникает такая проблема, что даже если территория традиционного природопользования создана специально для ведения традиционного природопользования коренными народами, то государство всё равно может изъять землю из этой территории традиционного природопользования, если есть государственная нужда. Но может выплатить компенсацию, по поводу компенсации можно отдельно обсуждать, потому что там достаточно мизерные компенсации, но здесь тоже нет полноценной защиты.

Буквально несколько кейсов, которые связаны с применением этого законодательства:

Во-первых, я хотел бы рассказать про кейс территории традиционного природопользования Шория, которая сегодня уже упоминалась по поводу защиты шорцев на землю.

Не так давно несколько организаций, объединяющих коренной народ, обращались к губернатору Кемеровской области с обращением, чтобы была создана территория традиционного природопользования для шорцев Шория, в рамках которой можно было бы предоставлять земельные участки шорцам для ведения традиционного образа жизни. Губернатор перепоручил это департаменту в своей администрации. Департамент сказал, что, мы пока что не приняли решение, что мы сейчас готовим некоторые изменения в законодательство. Вы подождите, если их примут, то, может быть, мы потом будем решать вопрос, создавать эту территорию традиционного природопользования или нет. И организации, которые обращались с заявлением создать территорию традиционного природопользования, обратились в суд за защитой своих прав. Суд сказал, что поскольку госорган не принял отказ о создании такой территории, то у вас нет предмета для обжалования, сидите и ждите, когда госорган захочет как-то выразить своё мнение — отказать в создании территории, либо создать такую территорию, и тогда ваши права в данном случае нарушены не будут.

Суд, на мой взгляд, манипулировал фактами и основаниями иска поскольку инициаторы обжаловали бездействие по несозданию территории традиционного природопользования, а суд рассматривал иск о том, что как будто бы правительство отказало в создании такой территории. Это разные правовые категории. И в данном случае вот мы видим некоторое манипулирование правом, которое существует.

Другой кейс Хакассии хочу привести как пример успеха.

Я хотел бы сделать маленький дисклеймер, что правовые кейсы невозможны без большой общественной кампании — когда ведётся большая адвокационная кампания, просветительская кампания, когда люди выступают в защиту своих земель, и правовые способы выступают только как один из необходимых элементов комплексного решения этой проблемы.

В Хакасии было изъятие земель для государственных нужд, для добычи угля частной компанией. В рамках этого подхода государство всегда говорит: «А вот мы хотим развивать угольную отрасль, сами мы уголь добывать не будем, но мы изымем у вас, у частных лиц, земли, которые вы используете для сельскохозяйственного назначения, мы передадим их частной компании, и она будет зарабатывать на том, что будет разрабатывать уголь, а вам выплатят компенсацию стоимость этого земельного участка». И в данном случае и компенсации несоразмерные, потому что на эти деньги купить другой земельный участок невозможно. И с другой стороны, таким образом государство действует не в собственных интересах, а в интересах бизнеса, игнорируя интересы людей. В Хакасии удалось оспорить предоставление земельных участков частной компании для разработки угля (это частая проблема в Сибири, к сожалению), но, опираясь не на законодательство о коренных народах, а используя градостроительное законодательство. Было выявлено, что неправильно были переведены земли, их назначение с сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, потому что не были внесены изменения в Генеральный план. Здесь мы видим, что законодательство о коренных народах здесь не применено, но было применено другое законодательство, которое именно в данном конкретном случае позволило добиться успеха.

Третий кейс связан с Куштау.

Здесь была, как вы помните, большая общественная кампания. И решение суда также было по этому делу. Но оно стало возможным только благодаря большой общественной кампании. В чём заключалось решение суда?

Организация обратилась в Арбитражный суд с требованием запретить сырьевой компании разрабатывать одну из частей территории Куштау. Эта компания планировала разрабатывать соду, но буквально за несколько месяцев до предоставления этого земельного участка были проведены научные обследования, которые выяснили, что 35 видов животных, растений и грибов занесены в Красную книгу. Дальше земельный участок был предоставлен компании, акционерному обществу для исследования и разработки полезных ископаемых на территории шихана Куштау. И после того, когда земельный участок был предоставлен, на основании данных обследований 2019 года под давлением общественности правительство Башкортостана приняло постановление о том, что Куштау является памятником природы, то есть является охраняемой территорией. Поэтому разработка его невозможна. Таким образом удалось через Законодательство об охране окружающей среды сохранить шихан Куштау.

Здесь нет никаких вопросов применения законодательства о коренных народах, хотя мы видели, что Куштау всё-таки является священным местом для башкир и является частью их мифологии, которая связана с существованием самого народа.

(Что касается случаев в Башкортостане, законодательство о коренных народах в его существующем виде не могло там быть применено, поскольку башкиры не считаются коренным малочисленным народом — комментарий ведущего)

И последний пример по поводу Кемеровской области. Он не касается коренных народов, но он касается создания некоторых прецедентов, которые можно использовать в российском законодательстве.

В 2018 году нам удалось впервые добиться решения районного суда, что разработка угля, изъятие земель для этих целей не является государственной нуждой.

Была та же самая схема применена, которая очень часто применяется в Сибири для разработки угля, — когда государство, российское агенство по недропользованию, принимало приказ о том, чтобы изъять у частных лиц земельные участки, которые использовались ими для сельскохозяйственной продукции, её изготовления. Роснедры говорили о том, что сельскохозяйственная продукция не важна, важно разрабатывать уголь. Рядом существовало уже несколько карьеров, которые были заброшены и недоиспользованы по разработке угля. Жители возмутились и с нашей помощью обратились в суд. Суд рассматривал дело полгода и в конце концов принял решение о том, что государственной нужды нет, потому что потребность в использовании земель для сельскохозяйственной продукции выше, чем для разработки угля в данном случае. И признал эти приказы Роснедр незаконными. Но опять же всему этому способствовала большая общественная кампания, возмущение местных жителей, обращения, митинги и так далее. Правовой инструмент здесь стал только частью той стратегии, которая тоже привела к этому успеху.

Ответы на вопросы

Может ли представитель коренного народа оформить землю как дальневосточный гектар?

Какие риски вы видите в новой практике, когда землю раздают участникам агрессии против Украины, так сказать, «ветеранам СВО»?

Я думаю, что практика применения будет примерно такая же, как и по закону о дальневосточном гектаре. Потому что нет никаких ограничений и приоритета прав коренных народов на использование земель, если туда придут ветераны войны России в Украине, которые потребуют себе эту землю для использования, а затем для передачи в собственность. Государство не ставит возможность никакой оценки интересов коренных народов и других категорий, которым землю государство хочет предоставить. И в данном случае, я думаю, что здесь могут быть как раз те кейсы, которые связаны с неучётом интересов коренных народов и представления этих земель так называемым «ветеранам» войны России в Украине. Конечно, здесь большей частью политический аспект, потому что, война изменила, по сути очень многие наши социальные отношения в России. И власть всячески поддерживает тех, кто участвует в войне и приводит репрессии в отношении тех, кто войну не поддерживает и, более того, свободно высказывается а по этому поводу. В данном случае, конечно, всё возможно.

А что касается дальневосточного гектара, могут ли его оформить представители коренных народов?

Да, могут оформить. На это никаких ограничений нет, но здесь вопрос встаёт в том, что необходимо эту процедуру запускать, то есть её нужно знать и нужно её сопровождать. Опять же, мне кажется, что люди очень по-разному могут относиться к этому законодательству. Во-первых, нужно знать, как этот закон функционирует, а во-вторых, коренные народы итак живут на своей земле. И здесь, мне кажется, есть ещё вопрос отношения к тому, что обязаны ли они оформлять свои права на землю, которые требует от них российское государство, когда испокон веков жили на этой земле, спокойно пользовались, пользуются до сих пор, а когда выпасают животных не оформляют эти права на землю. И в целом законодательство не всегда этого и требует. Здесь, мне кажется, вопрос того, что, либо оформить эту землю как дальневосточный гектар, то есть до 1 гектара, и потом перевести её в собственность, либо находиться в рамках подхода о том, что коренные народы итак имеют право пользоваться этой землёй.

Обратная связь

Обратная связь