Доклад Ольги Абраменко, АДЦ «Мемориал» на вебинаре «Права коренных народов: международное и российское законодательство и институты» посвящен проблемам соответствия российского и международного законодательства о правах коренных народов.

Проблема определения коренных народов

Основной декларативный международный документ, относящийся к нашей теме, не дает строгого определения коренных народов. Я имею в виду Декларацию ООН о правах коренных народов(2007) – рамочный документ, который приглашает национальные правительства к созданию национального законодательства и законотворчества в рамках своих национальных систем.

Вот перед нами первые пять статей Декларации ООН о правах коренных народов (2007). Мы видим, что формально нет определения коренных народов, а перечисляются их права:

Статья 1

Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и в нормах международного права, касающихся прав человека.

Статья 2

Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы свободны и равны со всеми другими народами и отдельными лицами из их числа и имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при осуществлении своих прав, в особенности дискриминации на основе их коренного происхождения или самобытности.

Статья 3

Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Статья 4

Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций.

Статья 5

Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое право, если они того желают, на полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства.

В дальнейших статьях указаны и другие права коренных народов и обязанности государств, присоединившиеся к этой Декларации. Как вы знаете, Россия не присоединилась к Декларации. Камнем преткновения стали два вопроса: о самоопределении коренных народов и о земле. Но об этом речь впереди.

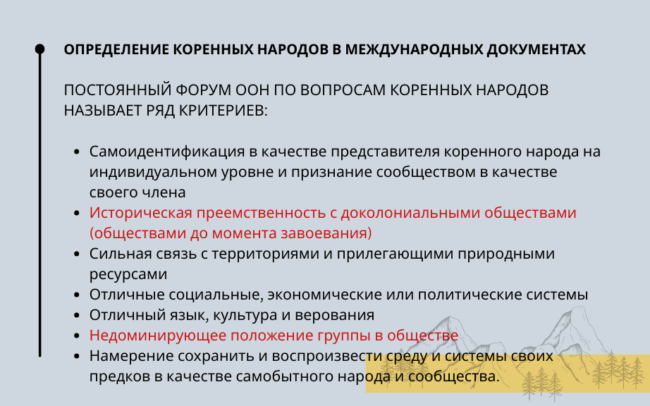

Другие международные документы предлагают набор критериев, по которым тот или иной народ, та или иная общность может быть отнесена к коренным. Вот перед вами критерии, предложенные Постоянным Форумом ООН по вопросам коренных народов:

Тут два критерия я отметила красным – мы их запомним и позже к ним вернемся.

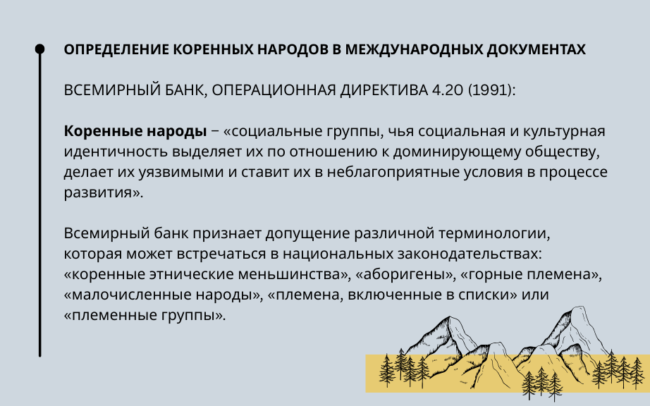

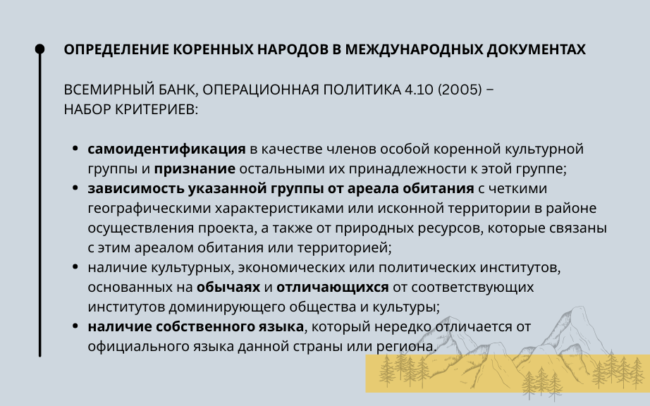

Более практическая организация – Всемирный банк, который отвечает за финансирование практических программ по поддержке коренных народов, тоже дает в своих документах определения коренных народов и набор критериев, которые отчасти совпадают с критериями Постояного форума, а иногда иначе формулируются.

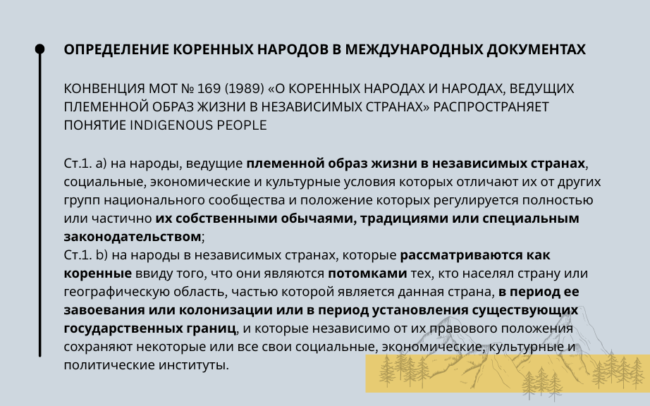

К проблемам коренных народов имеют отношение Конвенции Международной Организации Труда № 50, 64, 65, 86, 104, 107, 169.

Одна из важнейших – Конвенция МОТ № 169 (1989) «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах».

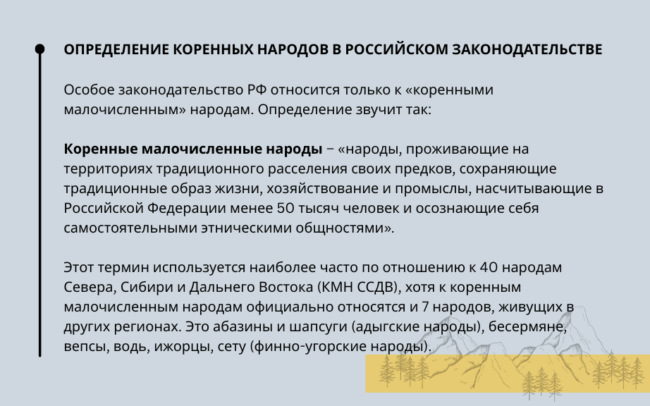

Определение коренных народов в российском законодательстве

Набор критериев в профильном законодательстве РФ следующий:

1) малочисленный (до 50 000 человек) = по этой причине уязвимый, требующий особой защиты;

2) коренной = местный, живущий на территориии расселения предков, т.е. неопределенно давно;

3) сохраняющий традиционный образ жизни, хозяйствования и промыслов;

4) осознающий себя самостоятельной этнической общностью.

Как можно видеть, здесь отсутствуют критерии, которые мы раньше отметили красным:

- недоминирующее положение в обществе,

- факт колонизации/завоевания территории предков данного коренного народа и исторической преемственности с доколониальными обществами.

Связано это отсутствие с тем, что российская власть не допускает никаких дискуссий на тему колониального характера российского государства в прошлом и настоящем, а попытки критики государственной политики по регулированию межэтнических отношений воспринимает крайне болезненно.

Я бы хотела прокомментировать 4 критерия, которые мы видим в российском законодательстве, и выделить следующие проблемы, связанные с аспектами термина «коренной малочисленный народ» в российском контексте:

Малочисленность: порог в 50 000 чел. представляется излишне низким и лишает признания и дополнительной правовой защиты народы с «пограничной» численностью (немногим более указанной).

С другой стороны, увеличение численности – это важный показатель. Когда российские власти отчитываются в международных органах, они гордятся тем, у коренных народов увеличивается, численность. В частности, к порогу 50 тысяч подошли ненцы: в переписи 2021 года их насчитали 49 600 человек. То есть еще чуть-чуть, и они перестанут быть коренным малочисленным народом. Некоторые эксперты даже считают, что их на самом деле больше, а российская власть намеренно занижает их численность, чтобы оставить в этом самом списке.

Есть еще один поворот темы малочисленности, который создает коллизии в российском законодательстве. Я имею в виду пример Карелии, где титульный народ – карелы – стал малочисленным.

Перепись 2021 года выявила шокирующий факт снижения числа карел в Республике Карелия почти что в два раза за одиннадцать лет. Это вызвало дебаты: не подать ли карелам на официальный статус коренных малочисленных народов даже несмотря на титульность, чтобы получить дополнительные права и гарантии.

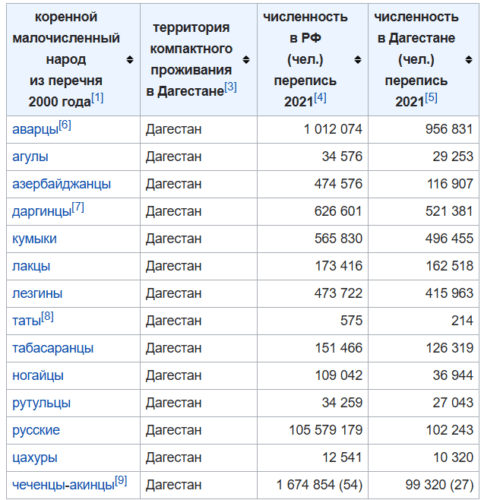

В региональном законотворчестве есть пример, когда коренными считаются народы числом более 50 000 человек. Я имею в виду Перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан (утв. Постановлением Госсовета РД №191, 18 октября 2000 г.), где представлены идовольно крупные народы (например, почти миллионный аварский народ), а также русские, которых в Дагестане живет более 100 тысяч.

Федеральные власти не приветствуют такое отклонение от требованием Единого перечня коренных малочисленных народов РФ: Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в проекте к поправкам к Закону о коренных малочисленных народах РФ (2025) предлагает лишить Дагестан права определять самостоятельно список коренных на своей территории. Эти поправки еще пока не вступили в силу, и пока в Дагестане список с последующим включением его в единый перечень коренных малочисленных народов устанавливает глава республики. ФАДН предлагает заменить формулировку из ст. 1 закона на следующую: «Порядок подготовки и внесения представлений высших должностных лиц субъектов РФ о внесении изменений и дополнений в единый перечень коренных малочисленных народов РФ устанавливается уполномоченным органом» (то есть ФАДН). До 2020 года полномочия по определению коренных малочисленных народов Дагестана и установлению перечня этих народов принадлежали Госсовету республики.

«Коренность»: Правовой определенности коренных народов препятствует тот факт, что не только в российском, но и в международном законодательстве твердое их определение не дается, в силу сложности самого явления (в документах ООН, как мы видели, предлагается набор критериев, по которым человек может быть отнесен к коренному народу). В российском законодательстве принят не заимствованный термин (абориген(ный), автохтонный), который более нейтрален, а русскоязычный термин «коренной», отнюдь не нейтральный и имеющий разнообразные коннотации. Само слово «коренной» (житель, народ) часто используется русскими националистами для противопоставления русского этноса мигрантам и вообще «иным», «чужим», «пришлым».

В то же время, четкое определение «коренности» неминуемо привело бы к необходимости исторической оценки экспансии русских на Востоке страны, установления временных рамок при определении того, какой этнос на данной территории появился раньше другого, – а это, в свою очередь, неминуемо привело бы к выводу, что «первыми» и «коренными» на территориях восточнее среднего течения Волги оказались отнюдь не русские, а другие народы, завоеванные и колонизированные. Русским националистам этот вывод совсем не выгоден, а российская власть опасается обострения межэтнических отношений – поэтому термин «коренные народы» остается неопределенным, как остается без общественного обсуждения и проблема исторической ответственности российского государства за нынешнее неблагополучние положение коренных народов.

Критерий ведения традиционного образа жизни: Возникает вопрос о тех людях, которые считают себя представителями коренного малочисленного народа, но традиционный образ жизни не ведут (например, в силу урбанизации или других причин). В российском контексте потребовалось решение Конституционного суда, подтвердившего чтобы гарантировать таким людям права (дело саами Андрея Данилова (2021, Мурманская область) о праве на охоту представителей коренных народов, живущих в городе; дело долгана Геннадия Щукина (2019, Таймырский район Красноярского края) о делегировании права на охоту другому представителю общины).

Самоопределение: в сущности, признание коренным малочисленным народом осуществляется не на основе самоопределения людей, а через бюрократический и сложный процесс включения в Единый перечень коренных малочисленных народов, установленный постановлением правительства РФ (2000).

Определение «коренного народа» (без критерия малочисленности)

В российских стратегических документах и даже в региональных законодательствах есть прецеденты определения «коренного народа» без критериев малочисленности.

Вот, к примеру, Введение к «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 4 февраля 2009 года:

«Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств в мире, где проживают более 160 народов, каждый из которых обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры. Преобладающее большинство народов страны напротяжении веков сложились как этнические общности натерритории России, и в этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в формировании российского государства».

Мы можем видеть похожий и даже более определенный подход в Законе о коренных народах Украины, где в пункте 1 к критериям автохтонности, складывания на территории Украины, самобытности, самосознания, добавлено, что коренные народы составляют этническое меньшинство среди населения Украины и не имеют метрополии за пределами страны, а в пункте 2 эти народы прямо названы:

Определение коренного народа в Законе о коренных народах Украины (2021):

Статья 1. Понятие коренного народа Украины

1. Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

2. Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки.

Теперь обратимся к прецеденту Республики Саха (Якутия), где в Конституции можно встретить термин «коренные народы», относящийся не к малочисленному, а вполне титульному народу, и где толкование этого термина вызвало дискуссии, если не сказать скандал.

Прецедент Республики Саха (Якутия)

Итак, статья 42 Конституции Республики Саха содержит 3 пункта:

1. Республика Саха (Якутия) гарантирует сохранение и возрождение коренных народов Республики Саха (Якутия), а также русских и других старожилов.

2. Республика Саха (Якутия), уважая традиции, культуру, обычаи коренных народов Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера, защищает и обеспечивает их неотъемлемые права:

1) на владение и пользование в соответствии с законом землей и природными ресурсами, в том числе родовыми сельскохозяйственными, охотничьими, рыбопромысловыми угодьями;

2) на организацию социальной и медицинской программ с учетом экологических особенностей среды обитания, хозяйствования и этнической специфики организма человека;

3) на защиту от любой формы насильственной ассимиляции и этноцида, а также от посягательства на этническую самобытность, исторические и священные места, памятники духовной и материальной культуры.

3. Порядок и условия реализации прав коренных малочисленных народов Севера, не предусмотренных настоящей Конституцией, определяются законом.

Таким образом, 42-я статья имеет в виду следующие группы населения Республики:

- коренные народы Республики Саха (Якутии)

- русские и другие старожилы

- коренные малочисленные народы Севера

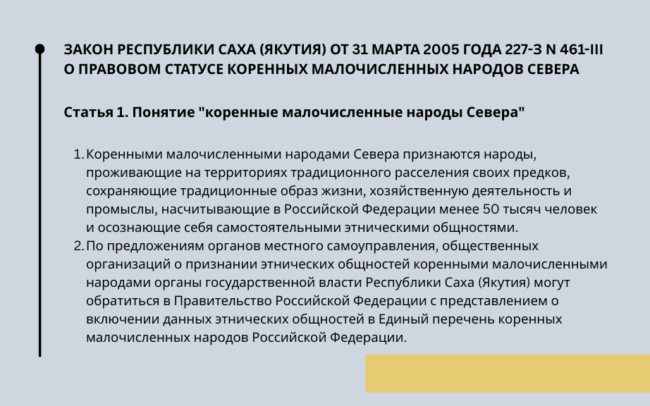

Кто такие «коренные малочисленные народы Севера»? Они определены, во-первых, федеральнымы законами (в первую очередь, законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ), а во-вторых – собственно республиканским Законом Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2005 г. З N 461-III «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера» (новая редакция) (с изменениями и дополнениями).

Кто такие «русские и другие старожилы»?

В Конституции это не раскрывается подробно, но речь, очевидно, идет о таких этнографических субгруппах русских, как русскоустьинцы и походчане (колымчане), а также, вероятно, о потомках так называемых «якутян» (амгинских, олекминских, ленских крестьян). Их права защищает Закон Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2004 года №269 «О распространении положений Федерального Закона № 82 от 30.04.1999 года «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» на русских арктических старожилов походчан и русскоустьинцев», и это при том, что русскоустьинцы и походчане не внесены в федеральный список коренных малочисленных народов РФ (из-за того, что настаивают на русской идентичности).

А вот что означает термин «коренные народы Республики Саха (Якутия)»?

Прояснению этого вопроса посвящено Постановление № 4-П Конституционного суда Республики Саха (Якутия) от 21 октября 2016 г., которое содержит Толкование положений 42 статьи Конституции Республики:

1. Республика Саха (Якутия) гарантирует сохранение и возрождение коренных народов Республики Саха (Якутия), а также русских и других старожилов.

Толкование: Положения части 1 статьи 42 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) по своему конституционно-правовому смыслу означают признание территории Якутии родной землей и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности, а конституционно-правовой статус Республики Саха (Якутия) формой его социально-политической и государственно-правовой организации, как исторически своеобразной национальной общности в составе Российского государства.

2. Республика Саха (Якутия), уважая традиции, культуру, обычаи коренных народов Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера, защищает и обеспечивает их неотъемлемые права:

1) на владение и пользование в соответствии с законом землей и природными ресурсами, в том числе родовыми сельскохозяйственными, охотничьими, рыбопромысловыми угодьями;

2) на организацию социальной и медицинской программ с учетом экологических особенностей среды обитания, хозяйствования и этнической специфики организма человека;

3) на защиту от любой формы насильственной ассимиляции и этноцида, а также от посягательства на этническую самобытность, исторические и священные места, памятники духовной и материальной культуры.

Толкование: Положения части 2 статьи 42 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) по своему конституционно-правовому смыслу следует понимать как совокупность естественных коллективных прав коренного народа Якутии, именем которого названа Республика Саха (Якутия), гарантирующих ему как своеобразной социально-исторической общности, консолидировано сложившейся на интеграционной основе его территориального единства, социально-экономическую, государственно-правовую, национально-культурную и языковую идентичность, самостоятельность и развитие в составе Российского Федерации.

3. Порядок и условия реализации прав коренных малочисленных народов Севера, не предусмотренных настоящей Конституцией, определяются законом».

Толкование прочего: «Из положений статьи 42 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), с учетом конституционно-правового смысла, выявленного настоящим толкованием, вытекает обязанность Республики Саха (Якутия) гарантировать сохранение и возрождение коренных народов Республики Саха (Якутия), которая означает совокупность действий, предпринимаемых органами государственной власти Республики Саха (Якутия), направленных на реализацию этих целей в условиях соблюдения принципа конституционно-правового равенства, а в отношении коренных малочисленных народов – с учетом возможностей законодательного установления преференциальных прав, принимаемых для их сохранения и развития».

Таким образом, Конституционный суд РС заявил о «естественных коллективных правах коренного народа Якутии, именем которого названа Республика Саха (Якутия)», то есть о саха (якутах).

Это постановление КС РС (Якутии) было воспринято как скандальное, чуть ли не сепаратистское, подрывающее федерализм, угрожающее правам русских. СМИ писали, например, так:

«Конституционный суд Якутии формально подтверждает, что единственным коренным народом исторической многонациональной Якутии являются только якуты. Остальные проживающие в республике народы — русские, юкагиры, чукчи, эвенки и т. д. — формально перестают быть коренными жителями самой большой национальной республики России».

Критики постановления полагают, что речь идет об угрозе формирования этнократического режима.

Это, конечно, было не так. В Конституции РС (Якутии) в явном виде содержатся гарантии прав русского населения. Кроме того, как уже говорилось выше, русские старожилы Якутии были приравнены в правах к коренным малочисленным народам. По инициативе А. Г. Чикачева и А. В. Кривошапкина, при личной поддержке президента Якутии В. А. Штырова в апреле 2004 года был принят закон Республики Саха (Якутия) «О распространении положений Федерального Закона № 82 от 30.04.1999 года «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» на русских арктических старожилов походчан и русскоустьинцев». Русские старожилы были включены в категорию малочисленного коренного населения Якутии в силу того, что они наряду с отличительными социальными характеристиками, культурным обликом, характерных для коренного населения сохраняют традиционную систему жизнеобеспечения, прежде всего, такие специфические формы хозяйственной деятельности как охота, собирательство и др.

Что касается представителей малочисленных и других – не малочисленных – народов, которые живут в Саха (Якутии) и ведут традиционный образ жизни, то их права защищены еще одним республиканским законом – это Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 370-З N 755-III (ред. от 15.10.2009) «О территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 13.07.2006 З N 756-III):

Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим законом

Настоящий закон регулирует отношения в области образования, охраны и использования территорий традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности для ведения на этих территориях традиционного природопользования, традиционной хозяйственной деятельности и традиционного образа жизни лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов, а также лицами, не относящимися к малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущими такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование, традиционную хозяйственную деятельность и традиционный образ жизни, в порядке, установленном законами Республики Саха (Якутия).

Статья 5. Субъекты традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности

Субъектами традиционного природопользования ирадиционной хозяйственной деятельности являются:

1) общины малочисленных народов;

2) семьи из числа малочисленных народов;

3) лица, относящиеся к малочисленным народам;

4) лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущие такие же, как малочисленные народы, традиционное природопользование, традиционную хозяйственную деятельность и традиционный образ жизни

Мы обсудили критерии малочисленности, «коренности», традиционного образ жизни. Обратимся теперь к вопросу самоопределения и идентификации.

Единый перечень коренных малочисленных (менее 50 000 человек) народов РФ был утвержден правительством РФ (2000), сейчас туда входят 47 народов.

Изменения и дополнения Перечня вносятся правительством РФ по предложению Федерального агентства по делам национальностей на основании представлений высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Российской Федерации (постановление правительства РФ №255, 24 марта 2000 года).

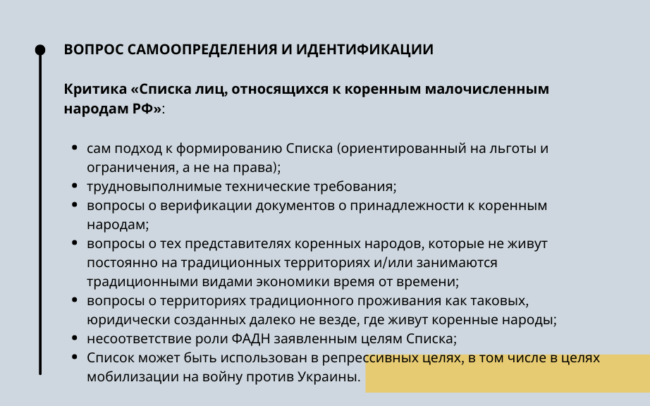

Многим активистам казалось и кажется, что перечня народов недостаточно, и поэтому с начала 2000-х годов с их стороны раздавались мнения о том, что нужен и личный список – список людей, принадлежащих к коренным народам, нахождение в котором твердо раз и навсегда гарантирует им их права, обеспечит право на льготы и т.д..

Вот, например, выступление председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, в то время – Президента Ассоциации коренных малочисленной народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ С.Н. Харючи на научно-практической конференции «Коренные народы Севера в современной политике Российской Федерации», 15 мая 2008 года, Общественная палата, г. Москва:

«Включение народа в «Единый перечень коренных малочисленных народов», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255, является основанием распространения на него гарантий, установленных Законом о гарантиях прав народов и иными федеральными законами, определяющими права коренных малочисленных народов. Этот вопрос имеет существенное значение для граждан, поскольку их национальная принадлежность к коренным малочисленным народам означает, что конкретно на них распространяется целый ряд государственных гарантий, и он должен быть решен, в частности, путем установления процедур по разрешению коллизионных ситуаций при предоставлении гарантий в связи с принадлежностью лица или группы лиц к коренному малочисленному народу. Необходимо законодательно установить основные объективные признаки, дающие человеку основание требовать распространения на него установленных федеральных гарантий прав коренных малочисленных народов. Представляется, что доказательством принадлежности человека к какому либо конкретному коренному народу является, прежде всего, его личное участие в традиционном хозяйствовании коренного народа, сохранение нравственных обычаев и традиций, свойственных данному коренному народу. Причем участие в традиционном хозяйствовании не должно носить характер единовременного действия, на нем должен основываться образ жизни данного лица».

С 2020 года такой личный список существует: Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ. Таким образом, осуществляется их индивидуальный учет.

Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ

Сбор и хранение личной информации о таких лицах и ведение Списка в электронной форме делегировано Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) как составная часть мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (Постановление правительства РФ от 19.08.2020 N 1257, дополнение к Постановлению правительства РФ от 28.10.2017 №1312). В настоящее время расширены возможности подать заявления о внесении в Список (если ранее это можно было сделать только через личное обращение в ФАДН в Москве или по почте, то сейчас заявление можно подать через Многофункциональные центры оформления документов и на сайте Госуслуг).

Этот личный список вызывает критику экспертов. Он до сих пор охватывает далеко не всех представителей коренных народов, несмотря на то, что заявленной целью его было упрощение получения льгот и преференций (при ведении традиционного образа жизни на территориях традиционного природопользования или при реализации права на пенсию по старости в более раннем возрасте). Факт регистрации в Списке должен, по мысли ФАДН, избавить представителей коренных народов от необходимости каждый раз доказывать свое право на льготы или меры государственной поддержки.

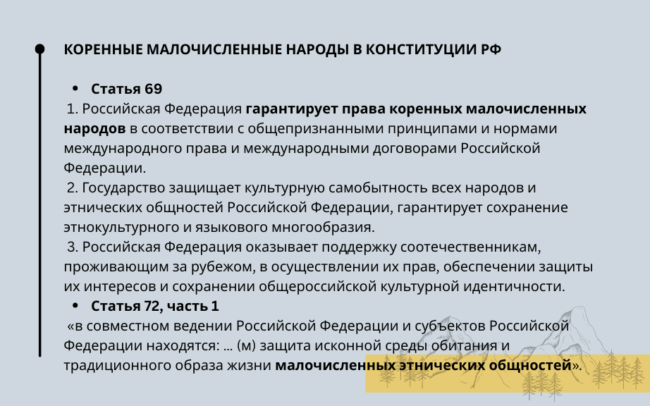

Основные законы РФ, где упоминаются коренные народы

Вопросы права коренных малочисленных народов на землю и ресурсы в Конституции РФ отдельно не оговорены и защищаются в общем порядке:

Статьи 9

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Статья 36.

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.

К правам коренных народов имеет отношение приоритет международного права над национальным, о котором говорит Статья 15 часть 4: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Определенную угрозу несут поправки в Конституцию РФ (2020), а именно в статью 79 («Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.»). Она была дополнена положением: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Кроме того, поправки 2020 года впервые заявили о том, что русский народ имеет статус «государствообразующего» — в статье о государственном языке и прочих языках, использующихся в РФ, ст.68.1:

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации).

Отмечу, что «государствообразующая» роль русского народа была в 2025 году впервые зафиксирована в проекте Стратегии национальной политики, подготовленной ФАДН, уже в более явном виде. Стратегия диктует, что не менее 80% мероприятий по развитию культуры должно быть посвящено культуре русского народа. Всё это, конечно, снижает гарантии прав коренных народов.

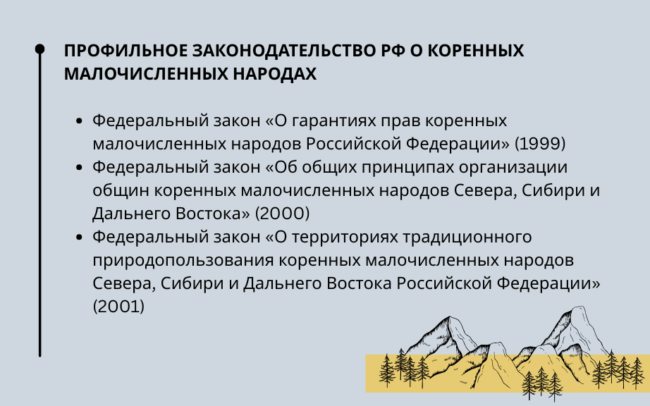

Профильное законодательство РФ о коренных малочисленных народах

ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (1999)

Этот закон регламентирует права коренных малочисленных народов России на защиту и использование их исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционных видов хозяйственной деятельности (особенно ловли рыбы и охоты). В соответствии с этим законом, коренные народы имеют право создавать территориальные органы самоуправления в местах их компактного проживания, образовывать общины и иные организации, осуществлять управление своими образовательными структурами в соответствии традиционным образом жизни, получать компенсацию за ущерб, нанесённый их исконной среде обитания в результате промышленной деятельности, а также право на судебную защиту с учётом их традиций и обычаев. Этим законом также установлено требование о том, что в рамках федеральных и региональных программ федеральные органы исполнительной власти должны обеспечивать защиту традиционных прав КМН на землевладение / землепользование, общинное управление природными ресурсами и т.д.

ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (2000)

Этот закон устанавливает правила организации и функционирования особого вида общественных объединений – общин коренных малочисленных народов. Это юридические лица, создающиеся на добровольной основе путем общего собрания (схода), имеющие выборные органы управления (правление общины), устав, членство. Согласно закону, общины создаются для «защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов указанных коренных малочисленных народов».

ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (2001)

Закон устанавливает возможность присвоения статуса «территории традиционного природопользования» (ТТП) участку земли, который используется общиной коренного малочисленного народа для своей традиционной деятельности, а также возможность закрепления этого участка за данной общиной для безвозмездного использования в течение определенного продлевающего периода.

Формальные рамки участия коренных малочисленных народов

Формально во многих исполнительных органах субъектов РФ созданы структурные подразделения по делам коренных малочисленных народов, координирующие реализацию региональных программ.

При главах и правительствах регионов сформированы советы представителей коренных малочисленных народов.

В Камчатском и Красноярском краях, Сахалинской области, в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия учреждены независимые институты уполномоченных по правам коренных малочисленных народов.

Мы, однако, много говорим о том, что реальное участие коренных народов в в принятии решений по вопросам, которые касаются их прав, сейчас не обеспечено. Об этом на сегодняшнем вебинаре скажут коллеги из Международного Комитета коренных народов России. Проблеме репрессий против независимых активистов и экспертов из числа коренных народов будет посвящен отдельный вебинар.

Обратная связь

Обратная связь